Jean-Charles de Castelbajac, icône parisienne

Autant architecte que funambule, Jean-Charles de Castelbajac confectionne de poétiques passerelles entre les arts et les institutions, la passion pour le patrimoine français en bandoulière. Déjà 50 ans de création pour cet artiste iconique et contemporain qui murmure des mots d’amour à l’oreille de Paris. Rencontre.

Pourriez-vous nous parler de votre attachement à la ville de Paris ?

Mon histoire avec Paris est celle non seulement d’une rencontre, mais d’une conquête. J’ai passé mon enfance en pension, puis je suis allé à Limoges. Mon premier rêve était d’aller à Londres. Après Londres, je suis arrivé à Paris. J’avais 17 ans à l’époque, et je me souviendrai toujours de ce sentiment merveilleux que j’ai ressenti sur ma moto en hiver. J’étais sur la place de la Concorde de nuit, et je me suis imaginé que Paris m’appartiendrait un jour. J’ai l’impression d’avoir rencontré Paris par le biais de l’histoire, dont je suis passionné.

J’ai trouvé dans certaines rues, comme la rue Saint-Honoré, des fragments de souvenirs avec lesquels j’ai pu développer une intimité. Cette intimité a créé un lien de complicité unique, indéfectible et épidermique avec Paris. Depuis 30 ans, j’inscris sur les murs de la capitale mes anges à la craie. Il y a cette relation à la matière, à la sensorialité : finalement, je dessine presque sur la peau de Paris. Enfin, la puissance chromatique de la ville fait écho à mon travail. La capacité qu’a Paris à changer de couleur et à générer des ombres gracieuses suscite toujours autant d’émerveillement à mes yeux.

Au travers de votre parcours, on remarque trois piliers : l’histoire, la mode et l’art. Comment avez-vous navigué entre ces dimensions complémentaires ?

Effectivement, la mode, l’art et l’art de vivre sont les fondements de ma trace artistique. Je crois que le fil rouge de mon cheminement réside dans la soif de connaissance. Cette appétence m’a permis de créer des ponts entre des rivages qui semblaient, au départ, n’avoir de complémentarité qu’à mes yeux. Ma signature artistique est le résultat de tous ces liens que j’ai tissés entre des mondes différents, avec parfois des paradoxes et des accidents. Grâce au style que j’affectionne et à ma gamme de couleurs très courte, j’ai tracé des traits d’union et rassemblé ces différents mondes en une continuité aujourd’hui visible par d’autres regards que le mien.

Votre rapport à l’enfance est également prégnant dans votre travail, n’est-ce pas ?

Quand j’étais enfant, j’ai dû devenir adolescent très vite. Quand j’étais adolescent, je suis devenu adulte très vite. J’ai commencé à travailler à 17 ans. Quand mon exposition Le Peuple de demain a été montée au Centre Pompidou, j’ai eu l’impression d’être l’architecte de ma propre enfance. Et cette enfance est en perpétuelle réinvention, car je n’ai jamais eu autant d’idées qu’aujourd’hui.

Qu’il s’agisse du concept de l’upcycling ou de la dynamique de collaboration avec des marques, vous avez été précurseur. Plus que contemporaine, votre démarche a été qualifiée de visionnaire. Qu’en pensez-vous ?

Il me semble que seul le temps est juge. Il n’y a pas d’autre tribunal que celui du temps. Je n’ai pas l’impression de collaborer avec des marques, je collabore avec l’histoire, et je pense que c’est une clé pour toujours embrasser l’air du temps. J’ai presque un propos rétrofuturiste aujourd’hui, car je crois que le futur des jeunes générations a besoin de l’histoire comme pierre angulaire pour (se) construire. Dans un environnement qui devient digital, numérique, où l’intelligence est artificielle, il est fondamental de se reconnecter aux racines de l’histoire.

Que représentent justement ces collaborations pour vous ?

Ces collaborations sont pour moi l’équivalent de Jean-François Champollion qui découvre la pierre de Rosette. C’est une immersion dans le savoir-faire ou la création de l’autre. Quand il s’agit de collaborer avec des artistes – dont Keith Haring, Imruh Asha ou plus récemment Julien Granel, qui a composé la musique de mon exposition – Le Peuple de demain –, alors c’est autre chose, c’est un dialogue.

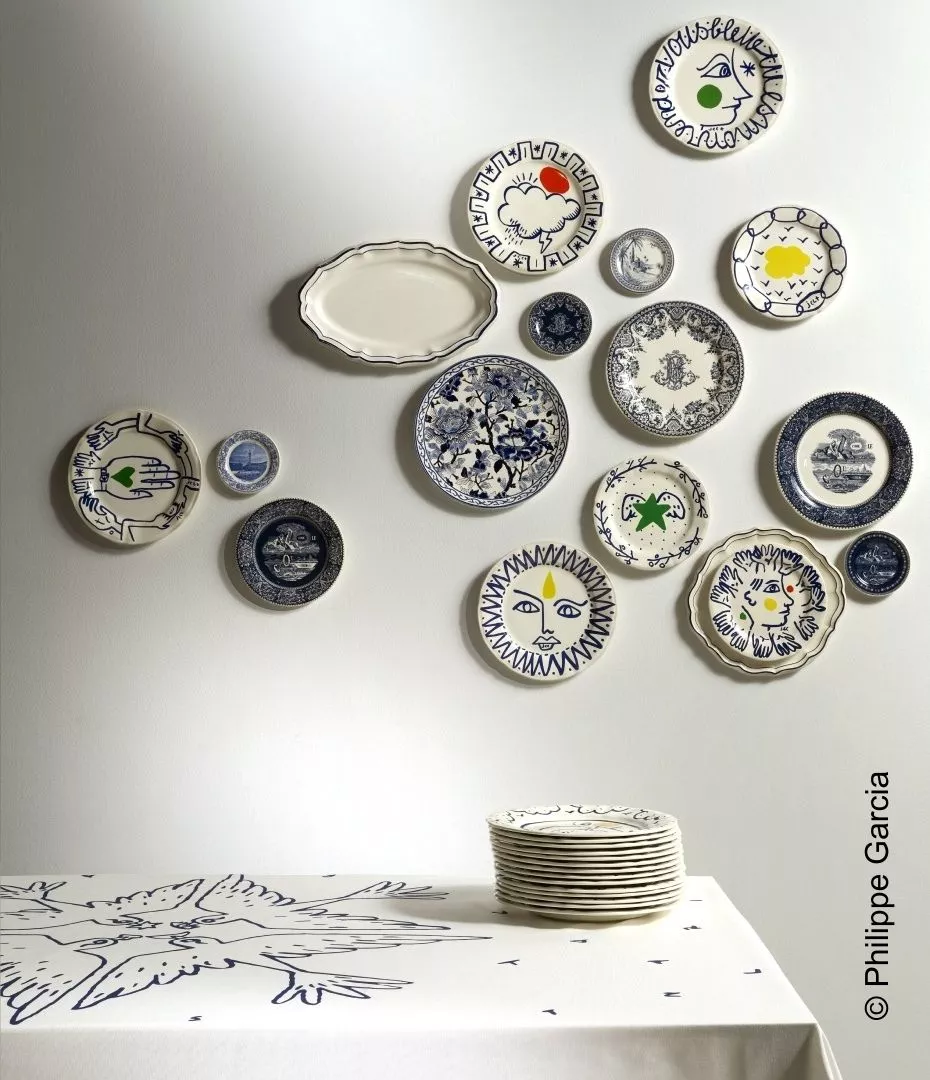

Si la collaboration est engagée avec une marque comme Gien, avec laquelle je mène une microrévolution, c’est pour moi devenir aussi bleu que le bleu de cette maison iconique. Cela signifie que j’écoute d’abord le bruit de son histoire, puis je dessine. Mon travail se doit alors d’être en parfaite harmonie avec le bleu séculaire de Gien pour participer à l’émulsion nouvelle d’une modernité au coeur de ce savoir-faire extraordinaire. C’est passionnant. La question qui préexiste à chaque collaboration est : « Comment puis-je réveiller ce savoir-faire et le faire savoir ? »

Vous offrez un second souffle à des maisons ancrées dans le patrimoine et la tradition. Votre travail célèbre-t-il le beau, selon vous ?

Je préfère célébrer l’étonnant, le bizarre, l’accident, le trouble. Quelque chose m’interpelle et me fascine dans les histoires qui relèvent du mystérieux. Et du plus loin que je me souvienne, je n’ai jamais aimé les choses trop harmonieuses. J’aimais le beau bizarre, celui que l’on retrouve dans les cabinets de curiosités. C’est aussi là que se cache l’émotion finalement.

Comment définissez vous l’art de vivre ?

Je me suis toujours senti concerné par l’art de vivre. Avant d’autres enseignements, ma mère m’a appris les différents styles de meubles. Je devais avoir 10 ans. Très tôt, j’ai su comment était fait un pied Louis XIII par exemple, et cela a joué un rôle d'échafaudage intellectuel. Aussi, là où certains s’expriment dans des journaux intimes, j’ai toujours considéré mon intérieur comme mon journal intime.

J’ai tendance à être très attaché aux objets, je collectionne. Je suis passionné par les drapeaux anciens, j’apprécie évidemment l'objet mais plus profondément, j’aime l’histoire qu’il me raconte. J’aime apprendre le nom du champ de bataille sur lequel il a été récupéré et qu’il a été brodé avec des cheveux de Marie-Antoinette. Et c’est précisément pour cela que j’aime participer, au travers de mon art, à la création d’éléments qui vont offrir une nouvelle narration.

Je touche à tout ce qui m’émeut, me bouleverse et m’appelle.

Certaines de vos créations sont présentes dans votre propre intérieur…

Oui, c’est très récent. J’ai longtemps été collectionneur. Je préférais m’entourer d’autres choses que celles que j’imaginais. Cependant, cela fait 50 ans que je crée, alors petit à petit mes créations ont pénétré mon environnement, et je le vis comme une renaissance.

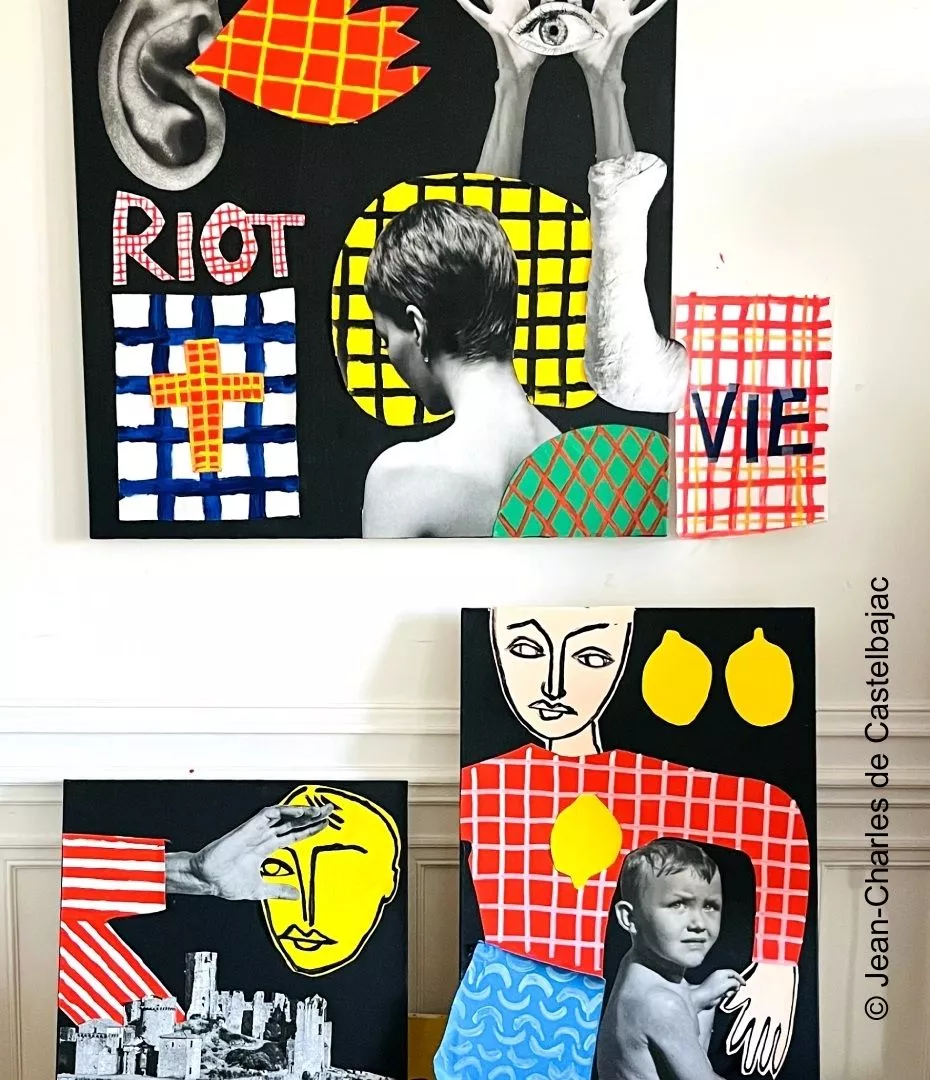

En ce moment, vous explorez l’art du collage ?

Oui, je réalise des collages peints, et j’apprécie beaucoup le processus qui me rappelle celui de la mode. Quand je dessine, je suis presque happé par la vitesse, car prisonnier du temps. Grâce au collage, ma fulgurance se calme. Un tableau peut me demander une semaine, et j’aime beaucoup ça. Par ailleurs, j’ai le profond désir de m’orienter vers la sculpture. Je me suis amusé à entremêler cet art et la mode grâce à mes robes-tableaux. Finalement, pour moi, tous ces procédés d’expression finissent par se retrouver au coeur d’un même terrain de jeux et d’expérimentations. Je me sens un homme libre et fier d’être touche-à-tout. Je touche à tout ce qui m’émeut, me bouleverse et m’appelle. Je vis actuellement un moment fascinant, car je suis comme un aimant, au sens propre comme au figuré. Tout converge vers moi, et je rêve de matérialiser ce magnétisme en un lieu pluriel où l’on trouverait tous les fragments créatifs de l’archipel Jean-Charles de Castelbajac.